“Chiras pelas, calacas flacas” busca este año que no haya más desconocidos

Foto: Viridiana Ramírez/Cencos

Por Marcela Méndez

En la calle no se vive: se sobrevive.

Eso lo saben “Kalimba” y “El gordo”, lo saben Víctor Hugo, Alondra y las más de 4 mil 500 personas que se calcula viven hoy en las calles de la Ciudad de México. Lo sabía también Mansiyer –como lo llaman sus amigos– quien murió una noche de este año, cuando alguien lo atacó mientras dormía en una calle del centro de la ciudad.

Sobrevivir en la calle es no saber cuándo vas a comer, si vas a tener un lugar donde dormir. Sobrevivir es también dejar la vida en manos extrañas que te pueden agredir en la mitad de la noche. Por eso no es extraño reconocer una especie de resignación ante los riesgos entre quienes integran las poblaciones callejeras: porque en su cotidianidad está impregnada la muerte.

Con todo, saben que es cosa seria. “La muerte no es bonita”, dice Alondra con sus 23 años, y “cuando te toca, ni aunque te quites”.

Para quienes viven en la calle no sólo se trata de los riesgos de muerte a los que se enfrentan, también saben de las altas probabilidades de que, una vez muertos, vayan a la fosa común, un lugar destinado a personas desconocidas o no reclamadas por un familiar.

En un esfuerzo por combatir esta situación, la organización El Caracol, que trabaja con poblaciones callejeras, desde hace 14 años organiza una campaña en la que reflexiona con personas que viven en la calle sobre el tema de la muerte. El objetivo de la campaña Chiras pelas, calacas flacas es, en primer lugar, que las poblaciones callejeras identifiquen los riesgos de morir a los que se enfrentan y que generen mecanismos de autoprotección; y en segundo, recabar información sobre quiénes y cómo han muerto durante el año en las calles de esta ciudad. Esto último les permite impulsar políticas públicas para disminuir los riesgos y, en última instancia, para que su historia no se pierda en la fosa común.

El objetivo no es fácil, y El Caracol lo sabe. Por eso, ha perfeccionado una metodología para lograr lo que se propone: se trata de un juego con canicas, que es poco invasivo y al que los “valedores” le entran casi de forma inmediata.

Foto: Viridiana Ramírez

Es el mediodía del jueves 19 de octubre. Cada jugador le da un nombre a su canica: tiene que ser un riesgo de muerte de los que ellos enfrentan todos los días.

Después de un rato las canicas se llaman solvente, alcohol y policía; se llaman mariguana, riñas y discriminación. El juego arranca: la primera canica que entra en un hoyito en el suelo adquiere un poder para “matar” a las demás, para dejarlas fuera del juego. “¡Pelas!”, grita alguien, en una ronda, el solvente mata al resto de los riesgos.

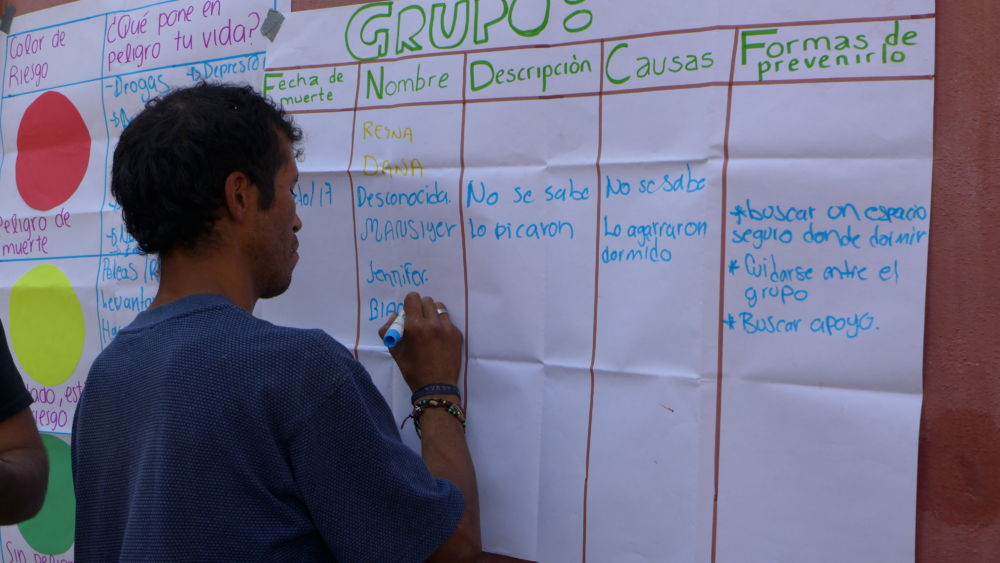

Ángel, quien coordina la campaña Chiras pelas, calacas flacas el día de hoy, coloca en la pared una hoja de papel, en la que los jugadores identifican las actividades de riesgo a las que se enfrentan, y las clasifican por colores. El rojo significa riesgo de muerte, el amarillo es una alerta, y el verde no representa peligro. “¿Qué nos pone en riesgo?”, se preguntan quienes viven en la calle: las drogas, el alcohol, no usar protección durante las relaciones sexuales, la depresión, las riñas o peleas. “¿Cómo podemos evitarlos?”, reflexionan, y ellos mismos se responden: haciendo ejercicio, teniendo una buena alimentación, evitando problemas.

El semáforo de riesgos se queda pegado: si alguien no jugó y se acerca más tarde al punto de reunión, puede preguntarse de qué trata, enterarse y ser consciente de las medidas de protección que puede implementar, si es que no lo ha hecho.

Ángel coloca otra hoja: ahora busca saber quién, de ese grupo de población callejera, ha muerto en el año. La lista la encabeza Reyna, pero nadie sabe cómo ni por qué murió. De hecho, ella no pertenece a este grupo, la noticia de su muerte llegó hace apenas unos días. Otra mujer, desconocida, murió el 18 de octubre. Es la muerte más reciente. A Mansiyer “lo picaron”, “lo agarraron dormido”. Con el paso de los minutos la lista se va alimentando: las causas de muerte, en general, nadie las conoce.

Ángel también busca que los participantes se protejan para no morir igual. ¿Cómo evitar que alguien te ataque mientras duermes? Tener un grupo, dicen ellos, y cuidarse entre todos. También conseguir un lugar seguro donde dormir.

Algunos de los curiosos que se acercan no quieren compartir mucha información, quizás porque piensan que se meterían en problemas, o tal vez porque la muerte les hace ruido y no quieren pensar en ella. Hace unos días, en una calle cercana al Teatro Blanquita, hubo una balacera. Murió un joven que, aunque no era de la población callejera, les hizo recordar a quienes sobreviven ahí la fragilidad de la vida. Ellos lo vieron todo y no pudieron hacer nada. “Está cabrón”, “esa cruz blanca es su cruz”, dicen.

Al final de la campaña, los integrantes de El Caracol difunden información sobre sus actividades: ahí dan asistencia y ayuda legal. Decenas de personas se acercan: quieren tramitar su acta de nacimiento, su credencial de elector. Quieren tener nombre, identidad. Hay quienes buscan trabajo o resolver un problema médico. Ángel toma sus datos para brindarles ayuda y no perder de vista esos casos.

Por ahora la jornada termina. Los valedores se van a comer, y los integrantes de El Caracol regresan a sus oficinas para continuar con las actividades. Para el resto de la gente, la vida sigue su curso habitual.

Foto: Marcela Méndez/Cencos

Muchas causas de muerte en las poblaciones callejeras pueden evitarse: son excesivamente prevenibles, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la actualidad, es difícil ver que alguien muera como consecuencia de una gripa o de una infección estomacal, ya que existen los elementos técnicos y científicos para evitarlo; en las personas que viven en la calle es, sin embargo, habitual, porque no tienen acceso al derecho a la salud, y esto se relaciona con la discriminación que viven todos los días.

Explica Enrique Hernández, director de El Caracol, que a lo largo de la campaña han detectado que mientras un ciudadano de la Ciudad de México tarda cerca de 45 minutos en ser atendido por una ambulancia durante una situación de emergencia, las poblaciones callejeras deben esperar hasta cinco horas en promedio. No sólo eso, muchas de las personas que viven en la calle han dejado de buscar asistencia médica para evitar que los traten mal. “La discriminación mata”, decía el eslogan de Chiras pelas, calacas flacas el año pasado.

La presión policíaca y de la comunidad es otra forma de discriminación que incide en las causas de muerte de esta población. “Hemos documentado casos graves de limpieza social: ¿qué significa? Que hay presión policiaca para retirar a la población sin que medie una orden del juez; el argumento para retirarles es solamente que viven en las calles”.

Entre 2010 y 2011 un grupo de población callejera tuvo presión policiaca todos los días durante seis meses; El Caracol documentó la muerte de 10 personas que fueron víctimas de esta presión psicológica. “No hubo sangre, pero sí hubo diez muertos”.

Todo lo anterior da cuenta, de acuerdo con el director de El Caracol, de que aunque la ciudad avanza, las poblaciones callejeras no han visto garantizados sus derechos más elementales, como el acceso a la salud, a la seguridad y a la protección.

Foto: Marcela Méndez/Cencos

Este 2 de noviembre el Panteón Civil de Dolores, ubicado en la delegación Miguel Hidalgo, es una fiesta. Cientos de familias han venido para recordar a sus seres queridos: hay hijos y nietos alrededor de las tumbas. Hay flores frescas y papel picado de colores; hay comida e incluso música. Las personas se reúnen con los seres queridos que se les adelantaron.

Conforme uno camina hacia el fondo del panteón, los colores se van perdiendo y se ven flores marchitas, tumbas abandonadas. Uno llega luego a un camino sin pavimento: es pura terracería que lleva a la fosa común. Ahí yacen cientos de cadáveres de personas que no fueron reclamadas por nadie, que no tienen nombre ni anécdotas, ni historia. Ahí la muerte no es fiesta, sino abandono.

Al inicio del camino, enclavadas en la tierra, unas placas blancas sirven para señalar las primeras fosas: hay números y letras, pero no retratos, no nombres.

Es precisamente este recóndito lugar en el que descansan cientos de personas que alguna vez vivieron en la calle y que no fueron reclamadas por nadie.

En 2017, la campaña Chiras pelas, calacas flacas tiene el lema “Sin desconocidos”. El objetivo, explica Enrique Hernández, es visibilizar un problema común para las poblaciones callejeras: cuando mueren, es muy probable que nadie reclame su cadáver al morir en calidad de desconocidos, y que terminen en la fosa común.

“Cuando alguien muere en la calle es difícil encontrar a su familia, o encontrar servidores públicos sensibles que puedan, por ejemplo, entregarle el cuerpo a alguien que no es de su familia”, señala Enrique.

Dice que tan sólo el año pasado murieron cerca de 400 personas en calidad de desconocidas: no hubo nadie que las reclamaran y hoy descansan en fosas comunes. La pregunta, dice Enrique, es por qué quienes viven en la calle no tienen derecho a una muerte digna, a que perdure su historia a través de su idendidad.

Cuando alguien muere en estas condiciones se pierde precisamente eso: su historia. Por ello, este año el reclamo es “no queremos más desconocidos”.

Si las autoridades, la sociedad y las empresas funerarias llegan a ver este problema, es más probable que se sensibilicen y ayuden a combatirlo, que “los chavos tengan entierros dignos”.

“Recién enterramos a una chica trans. La población callejera, sus amigos, estaban muy insistentes en que se enterrara: decían que alguien muy alegre, con mucha buena vibra no debía ir a la fosa común”, cuenta Enrique. “La rescatamos, una empresa financió el entierro y fue muy, muy, muy emotivo porque los chavos y las chavas dijeron que su amiga se fue como lo que era: una reina”.

Este caso, dice, habla de la sensibilidad, de que se puede cambiar esta lógica de discriminación.